近日,莆田市民老黄(化名)在用餐过后突发剧烈呕吐,导致食管爆裂,胃里的食物和胃酸像决堤般涌入胸腔,命悬一线。在这场与死神的赛跑中,莆田学院附属医院胸心外科、麻醉科、内镜中心等多学科协作,采用“胸腔镜+内镜”的“双镜联合”方式为患者修补食管,使其脱离生命险境。

呕吐引发食管破裂

老黄今年56岁,仙游县人。事发前一天傍晚,他匆匆扒完两碗米饭,还吃了不少肉。当晚10时许,刚躺下的他突然感到胃部翻涌,起身吐了一次。当时,老黄心想,这很可能是消化不良导致的呕吐,并没有放在心上。不想,到了凌晨时分,一阵更加剧烈的呕吐后,其胸口像被重锤击打般剧痛,嘴唇发紫、呼吸急促。

很快,家人就将老黄紧急送往仙游县总医院抢救。由于病情危重,该院开通绿色通道,将患者转送莆田学院附属医院救治。

次日凌晨4时,老黄被送达莆田学院附属医院时,已处于感染性休克状态。“CT显示患者食管下段有破口,纵隔全是脓液和食物残渣,这是典型的自发性食管破裂!”值班医生陈镇想起科室此前成功抢救的案例也有类似的症状,当即作了初步诊断。自发性食管破裂病情凶险,必须尽快做手术,不然很可能会错失救治的最佳时机。

“这种病情手术的复杂性和风险性较高,我们医院之前也成功救治过。但在省内,福建医科大学附属协和医院的手术经验更加丰富。是留在医院还是转院去福州,必须马上做决定!”陈镇语气恳切而严肃。家属思考片刻后坚定地说:“就在这里做,我们相信你们!”陈镇随即开始安排抢救事宜,一场争分夺秒的“生命接力”就此拉开帷幕。

“双镜联合”妙手回春

“黄主任,有位食管破裂的患者休克了,需要马上手术!”凌晨4点15分,陈镇拨通了医院胸心外科主任医师黄国忠的电话。电话那头,刚从睡梦中醒来的黄国忠当即作了部署:“启动多学科预案,我马上到!通知陈豪主任,还有内镜中心、麻醉科几位主任……”

几通紧急电话过后,医生们掀开被窝,从不同方向奔向医院集结。

“手术需要‘双镜联合’,内镜定位破口位置,胸腔镜精准修补,缺一不可。”主任医师陈豪边换手术服边向患者家属介绍。因为先前有过成功的手术案例,团队分工早已形成默契:麻醉医生负责维持生命体征,内镜中心医生实时引导定位,胸心外科医生用微创技术修补……凌晨5时,手术正式开始。

手术台上,医生们倒吸了一口凉气:患者的纵隔里全是发臭的脓液和饭粒,食管下段有一道约5厘米长的纵行裂口,胃酸正不断渗出。“必须先找到破口!”内镜中心宋聪华医生将内镜伸入食管,精准定位裂口位置;黄国忠、陈豪团队通过3个小孔操作胸腔镜,在放大镜下用比头发丝还细的缝线,对食管黏膜、肌层进行分层缝合,就像是在豆腐上绣花。

“冲洗胸腔用了大量生理盐水。”黄国忠回忆说,为防止感染扩散,团队反复冲洗胸腔,连角落的食物残渣都用镊子夹出。这场长达5小时的手术,全程配合默契,没有一个环节卡顿。

协同救治护佑生命

如今,老黄已经出院,回到家中休养。从米汤到鸡蛋羹,再到软烂的面条,他的食谱也越来越丰富。“陈医生你看,今天我喝了半碗小米粥,没呛也没痛!”5月13日,老黄通过视频向回访的陈镇医生介绍自己的康复情况。“真是在鬼门关走了一趟!那天深夜,多亏了咱们医院救治及时,不然后果不敢想。”他感慨道。

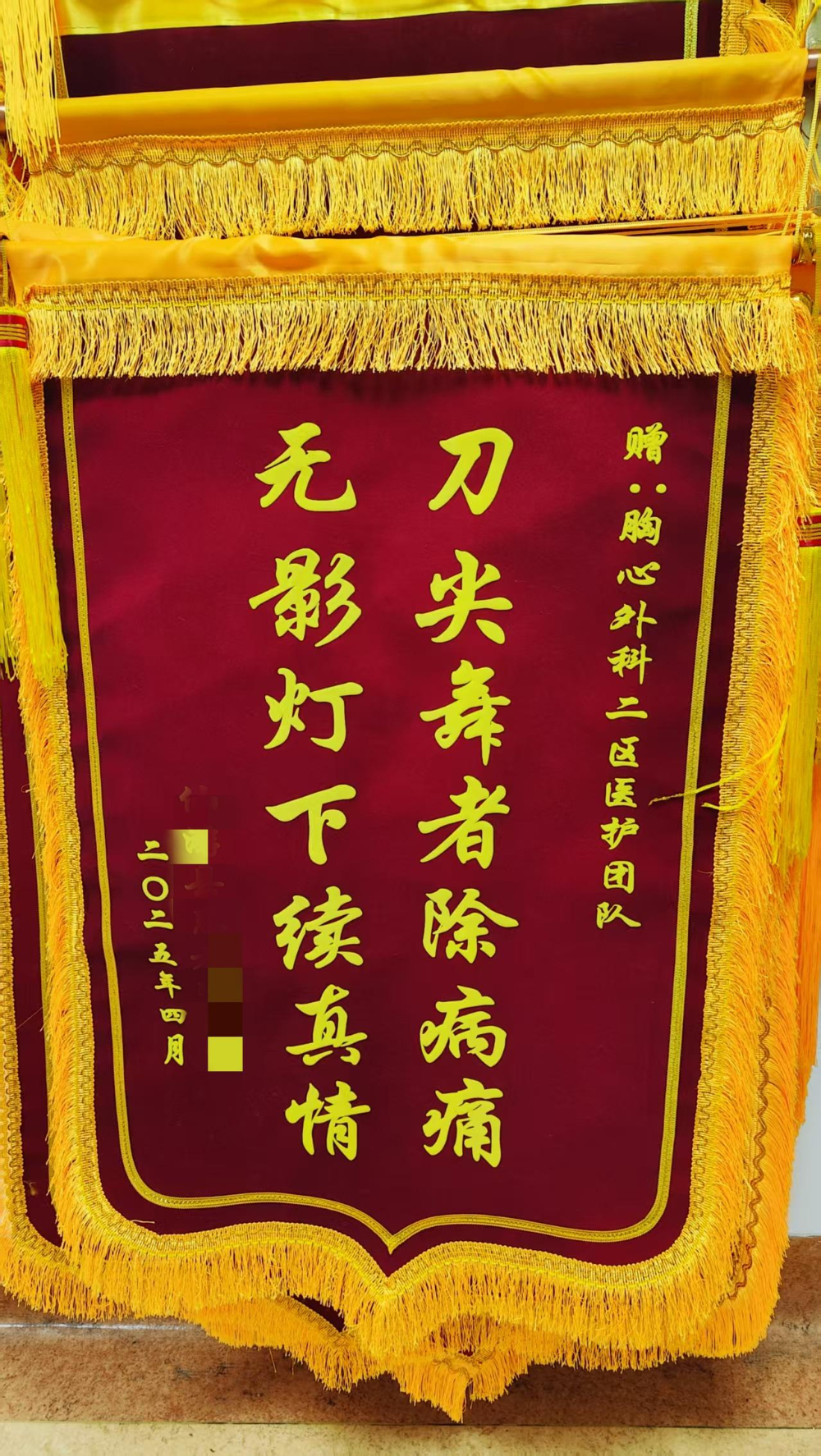

此前,老黄的家属还向莆田学院附属医院胸心外科赠送了一面印有“刀尖舞者除病痛,无影灯下续真情”字样的锦旗,表达感激之情。

其实,对于莆田学院附属医院的医护团队来说,这样的深夜紧急集合早已成为家常便饭。“医院有制度,医生们虽然在家睡觉,只要紧急电话打来,大家就一定能按时到位。”陈豪介绍说,3个月前,一起交通事故的伤者也需要在凌晨立即手术。当时,也是凭借成熟的多学科应急机制,半夜召集人、调设备,大家都知道该做什么,不用多问一句。

“这类急危重疾病的抢救,最考验团队的配合。”陈豪坦言,从值班医生快速诊断、二线医生决策、多科室深夜响应,到术中精准协作、术后精细化管理,每个环节都紧密相连,不可缺少。未来,该院将不断深化省级区域医疗中心功能定位,持续优化急危重症救治体系,为群众提供更优质、更便捷、更贴心的医疗服务。(记者 陈盛钟 通讯员 严俊腾)